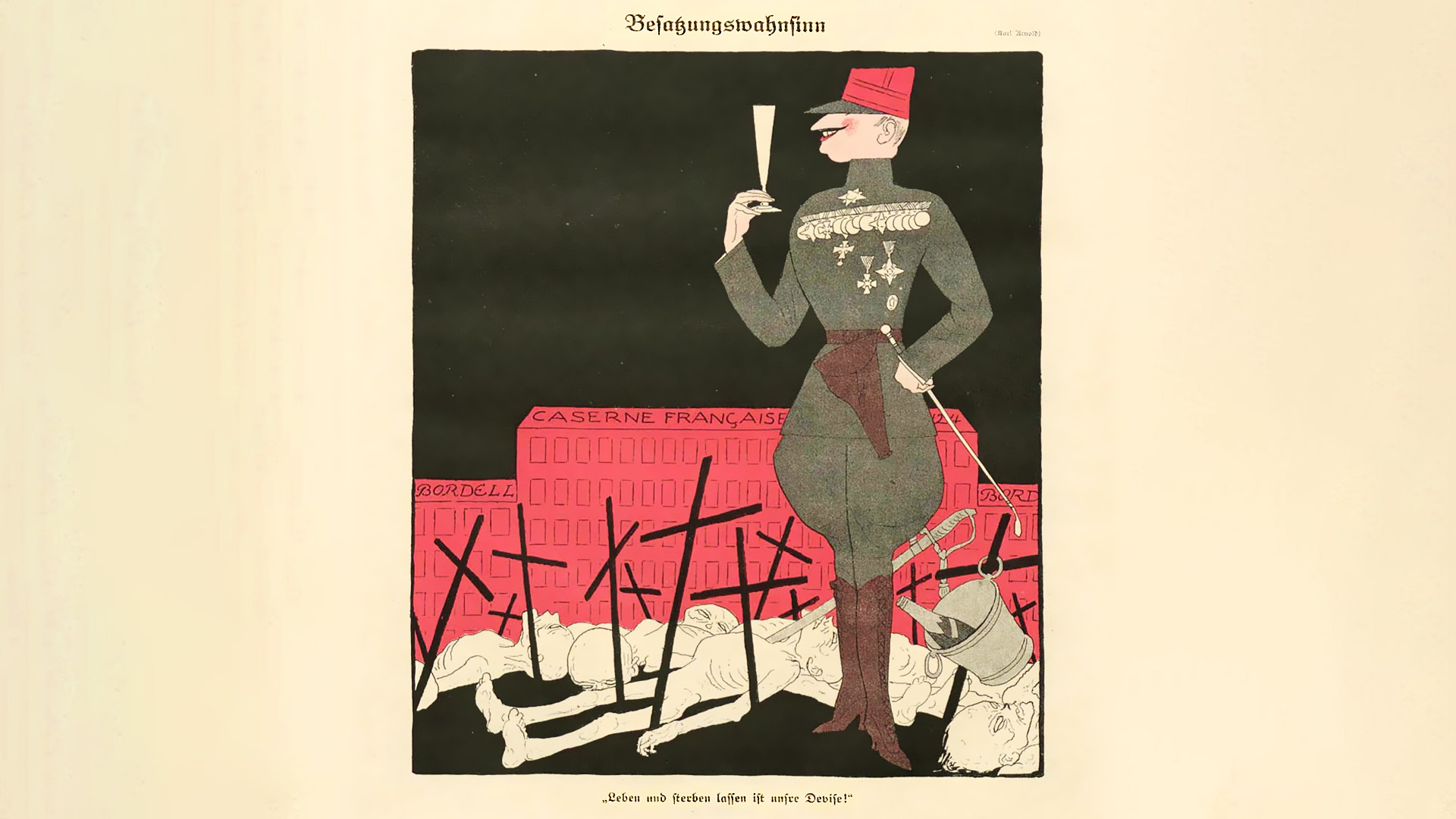

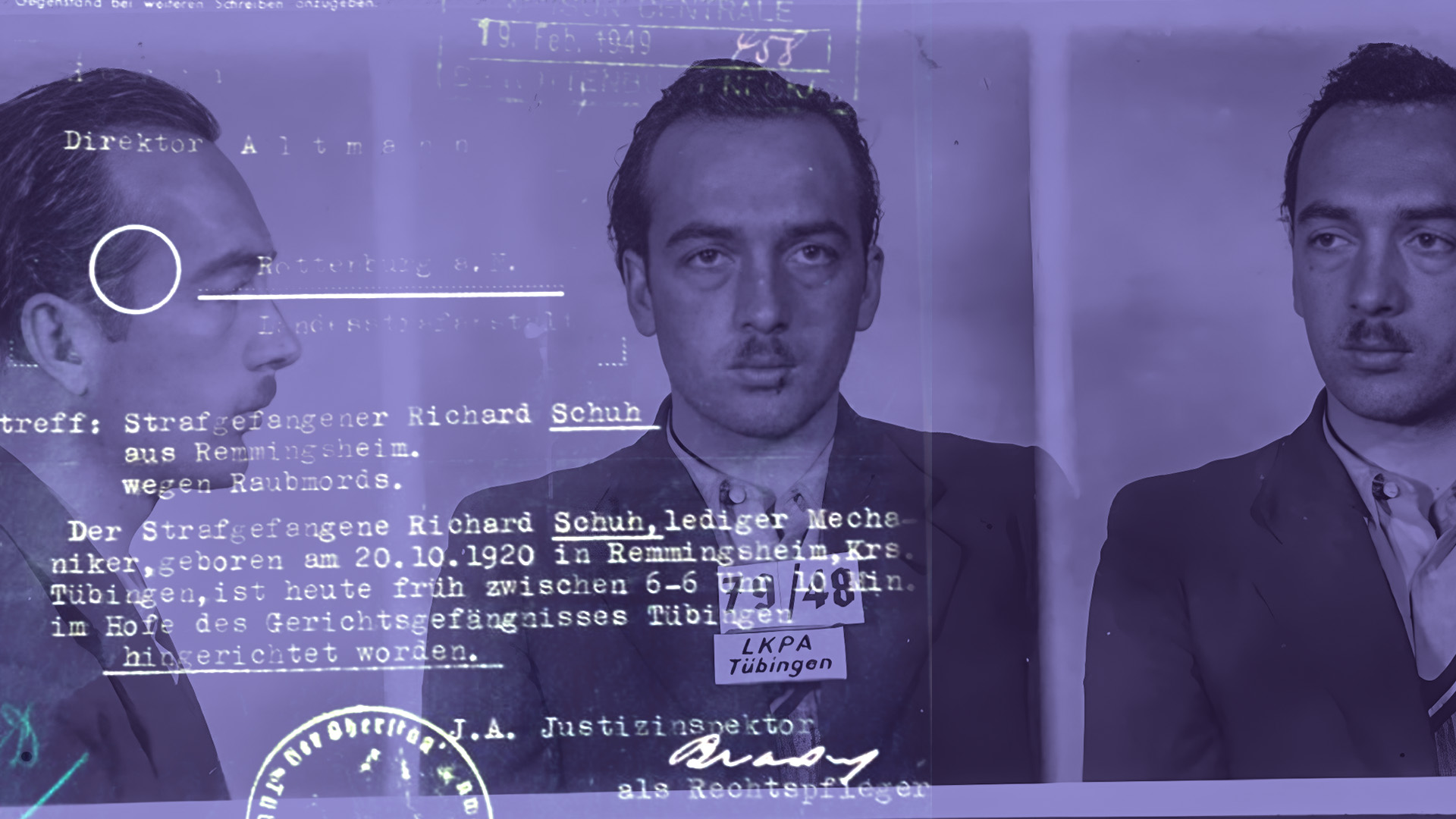

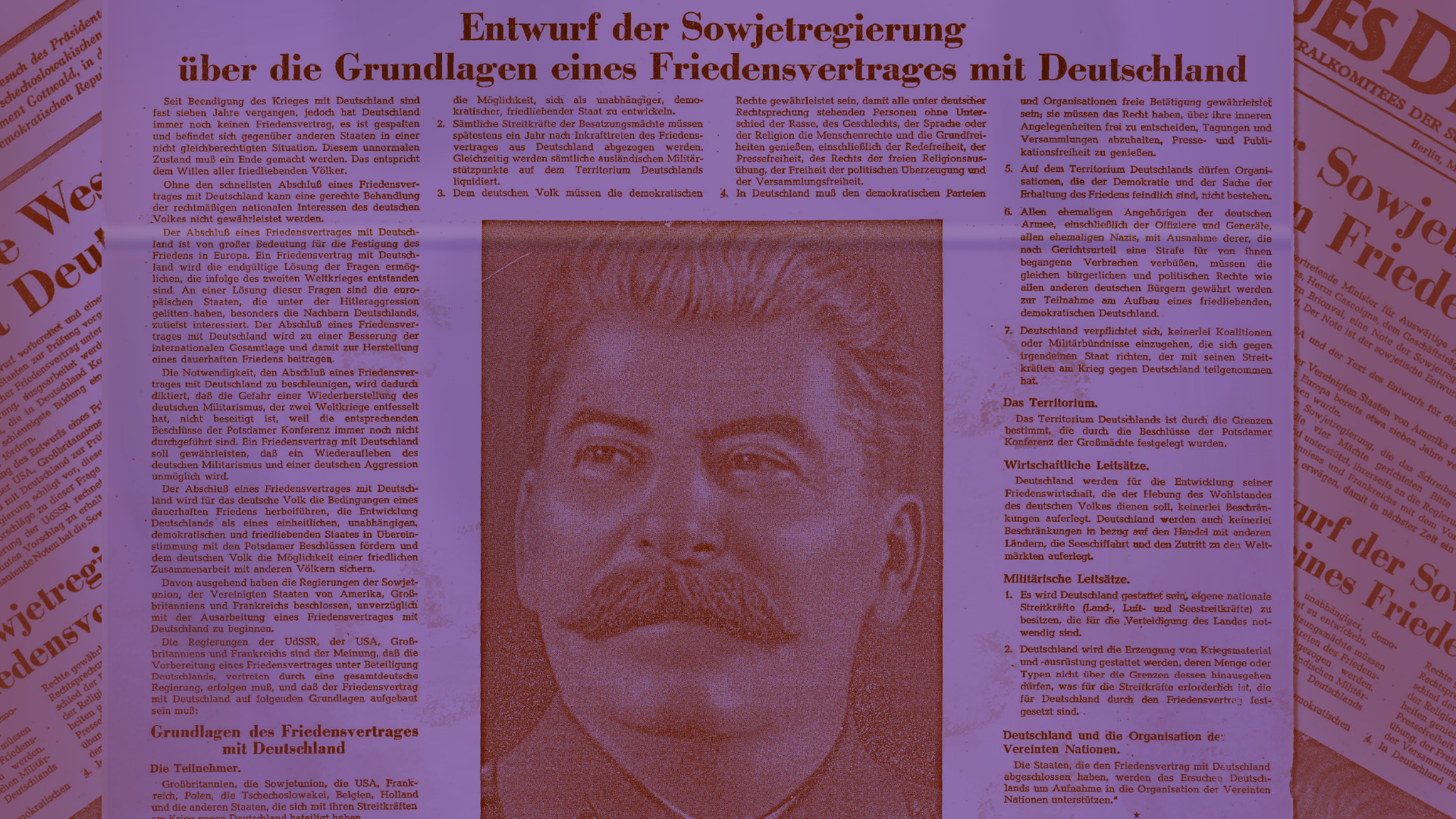

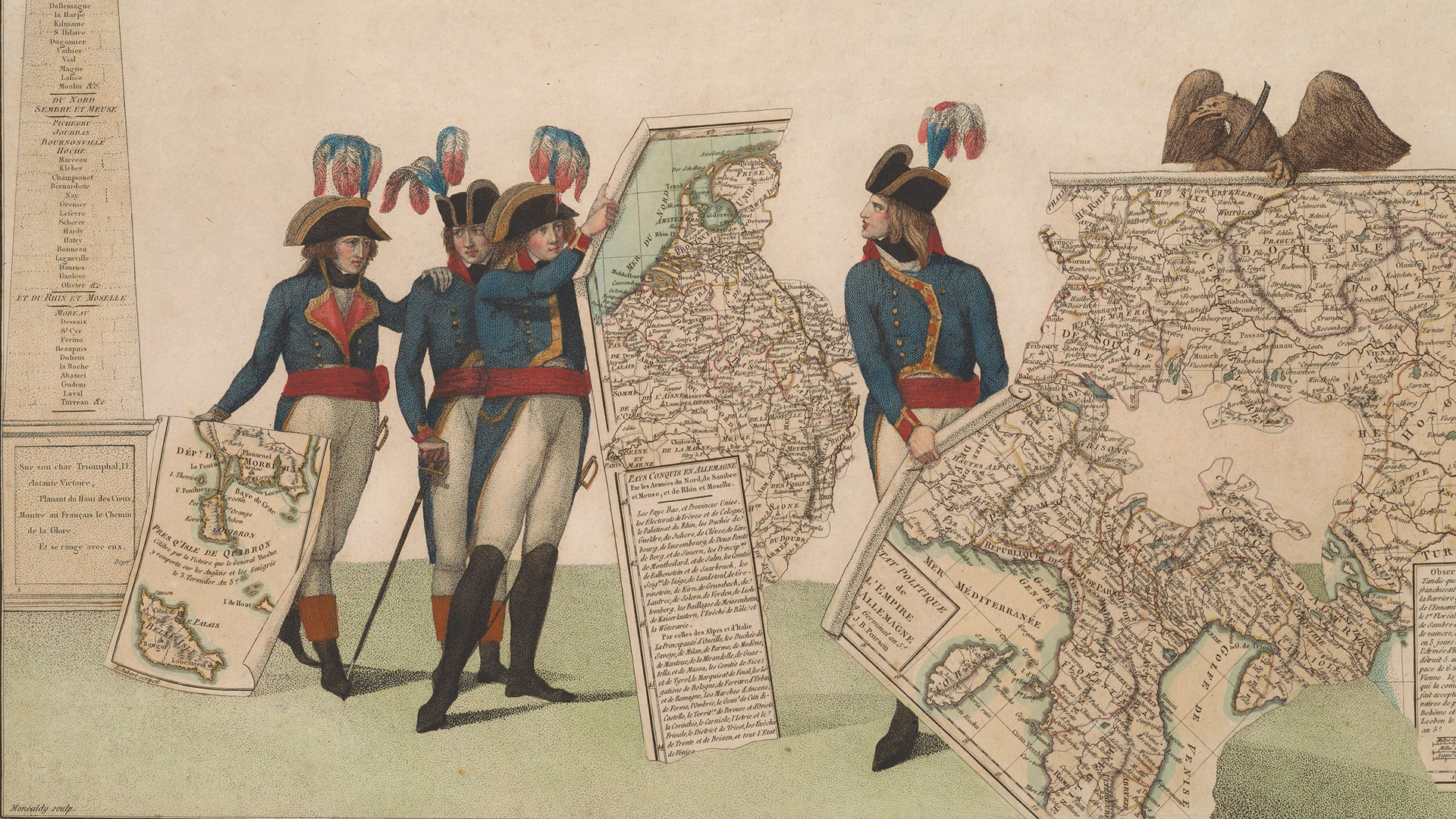

Im geheimen Zusatzabkommen wird das östliche Mitteleuropa aufgeteilt

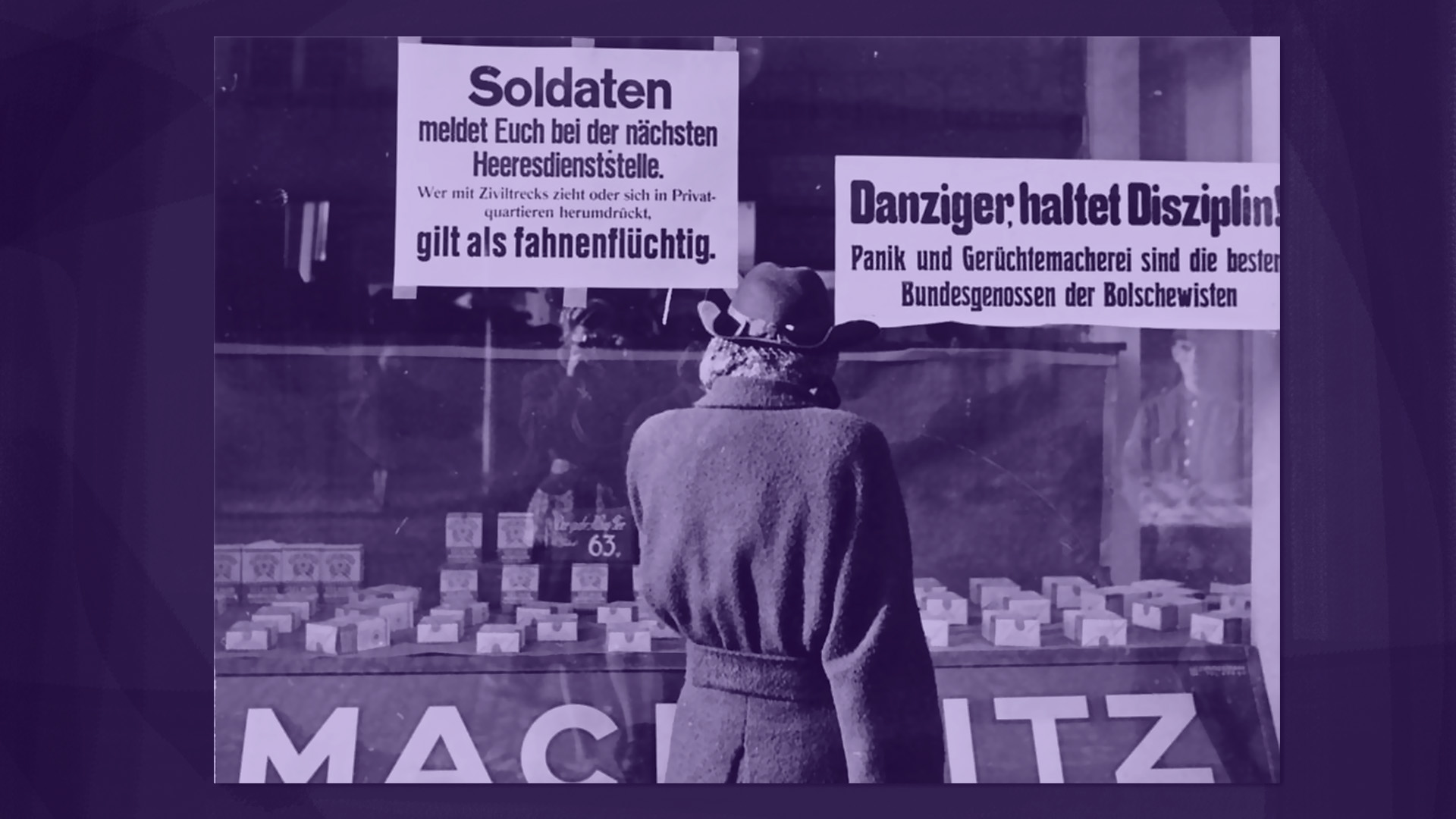

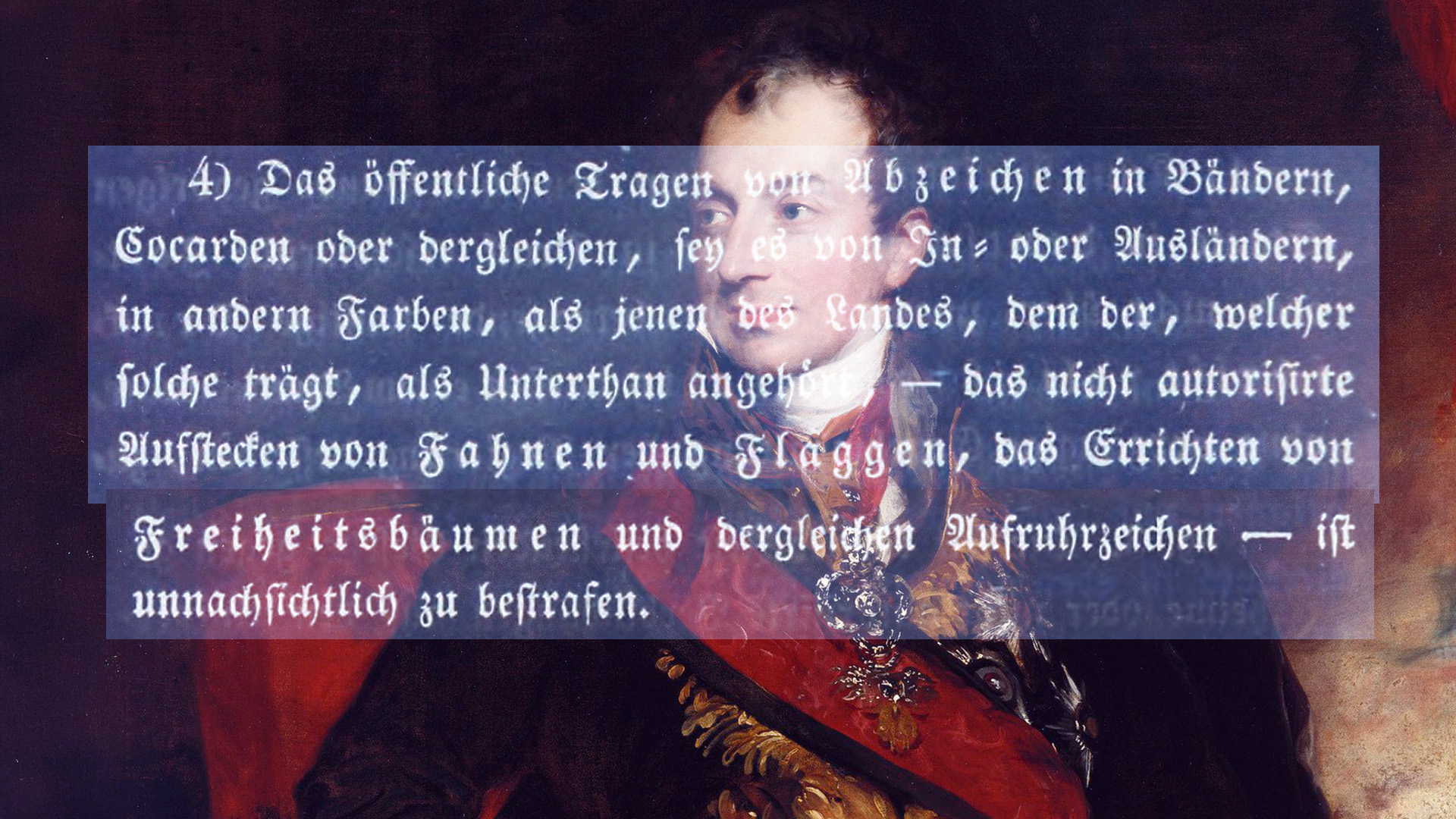

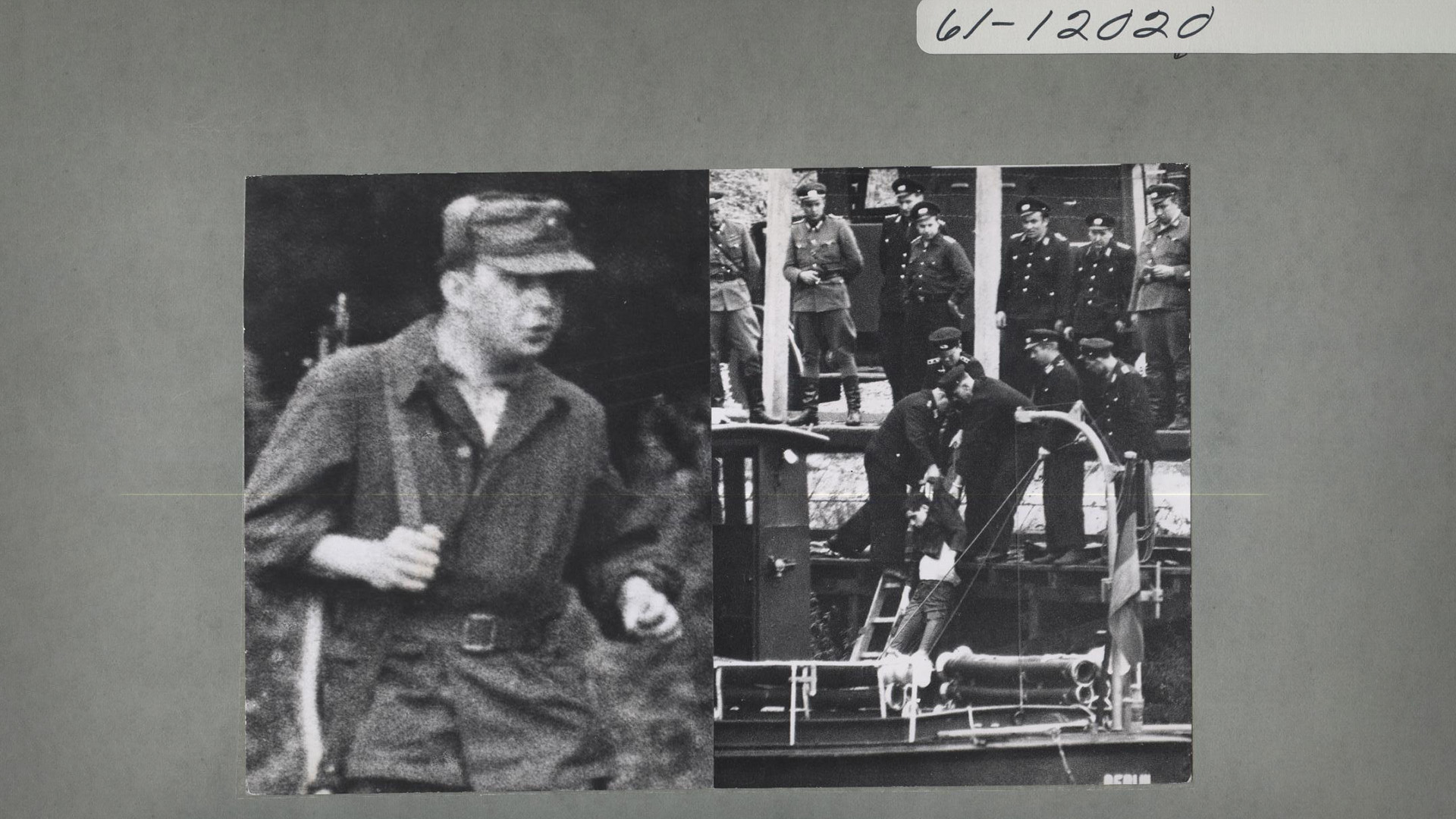

Am 23. August 1939 wurde zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit zwischen den ideologisch weit auseinanderliegenden Diktatoren Hitler und Stalin ein Vertrag geschlossen. Er sicherte NS-Deutschland die sowjetische Neutralität bei dem bevorstehenden Angriff auf Polen und einem eventuellen Kriegseintritt der Westmächte zu. Für Stalin schien der Nichtangriffspakt den Vorteil zu bieten, das eigene Land vor nationalsozialistischen Aggressionsabsichten zu schützen. In einem geheimen Zusatzprotokoll legten die beiden Machthaber „für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung“ ihre Interessensphären fest: Hitler wollte den größten Teil Polens sowie Litauen haben, der sowjetische Diktator sollte dafür Ostpolen, Finnland, Estland und Lettland bekommen.

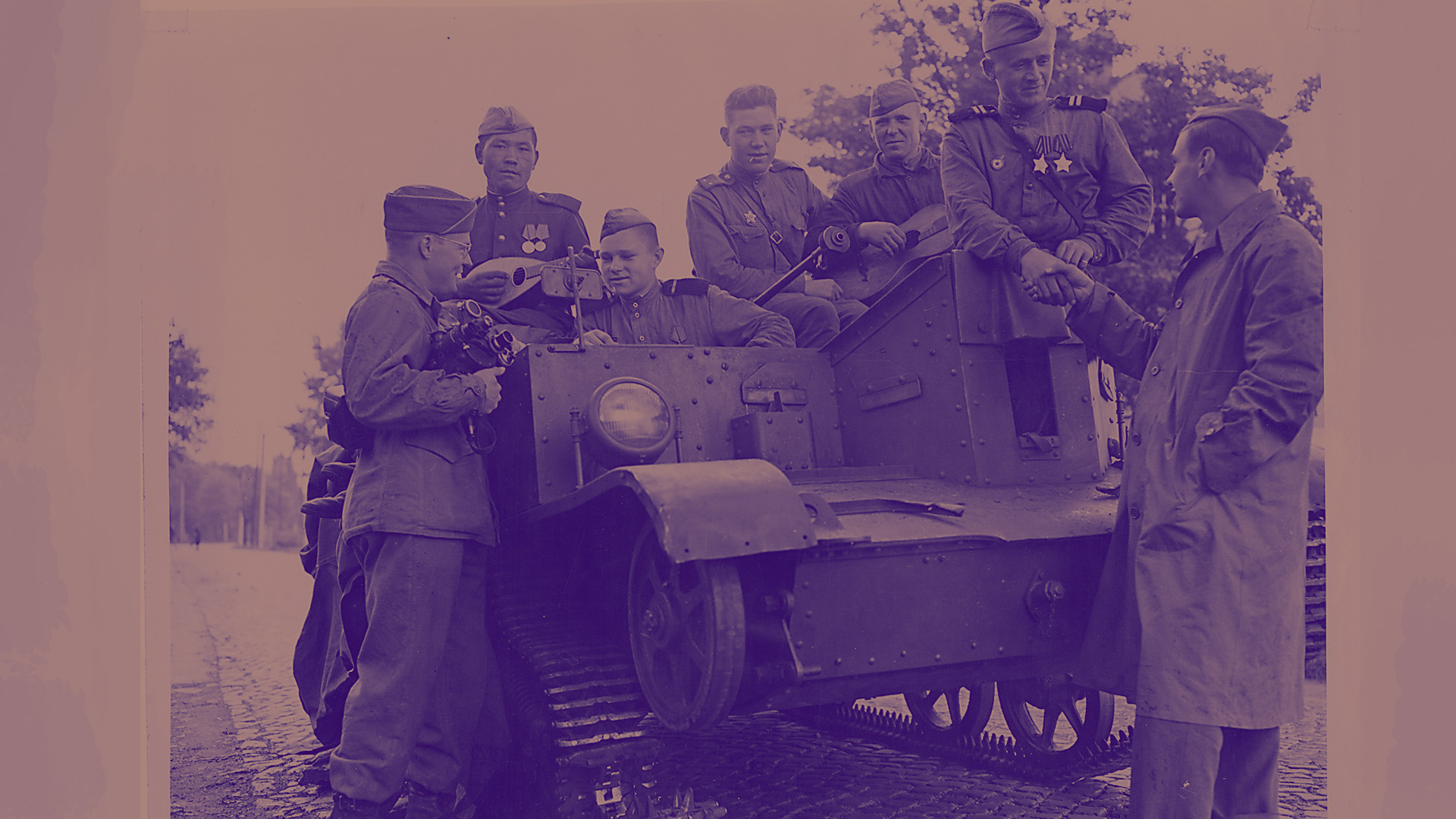

Nachdem Deutschland eine gute Woche später Polen überfallen hatte, eroberte es nach heftigen Kämpfen die zuvor bestimmten polnischen Gebiete, die Rote Armee rückte ihrerseits in Ostpolen ein. Anschließend einigten sich die zwei Imperialisten Ende September im Rahmen des „Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrags“ auf eine Änderung bei den Interessensphären und schlugen auch Litauen dem sowjetischen Bereich zu. Für Hitler war das ohne Belang, hatte er doch ohnehin vor, die Verträge zu brechen – mit dem Überfall auf die Sowjetunion tat er das 1941.

Weitere Ereignisse an diesem Tag

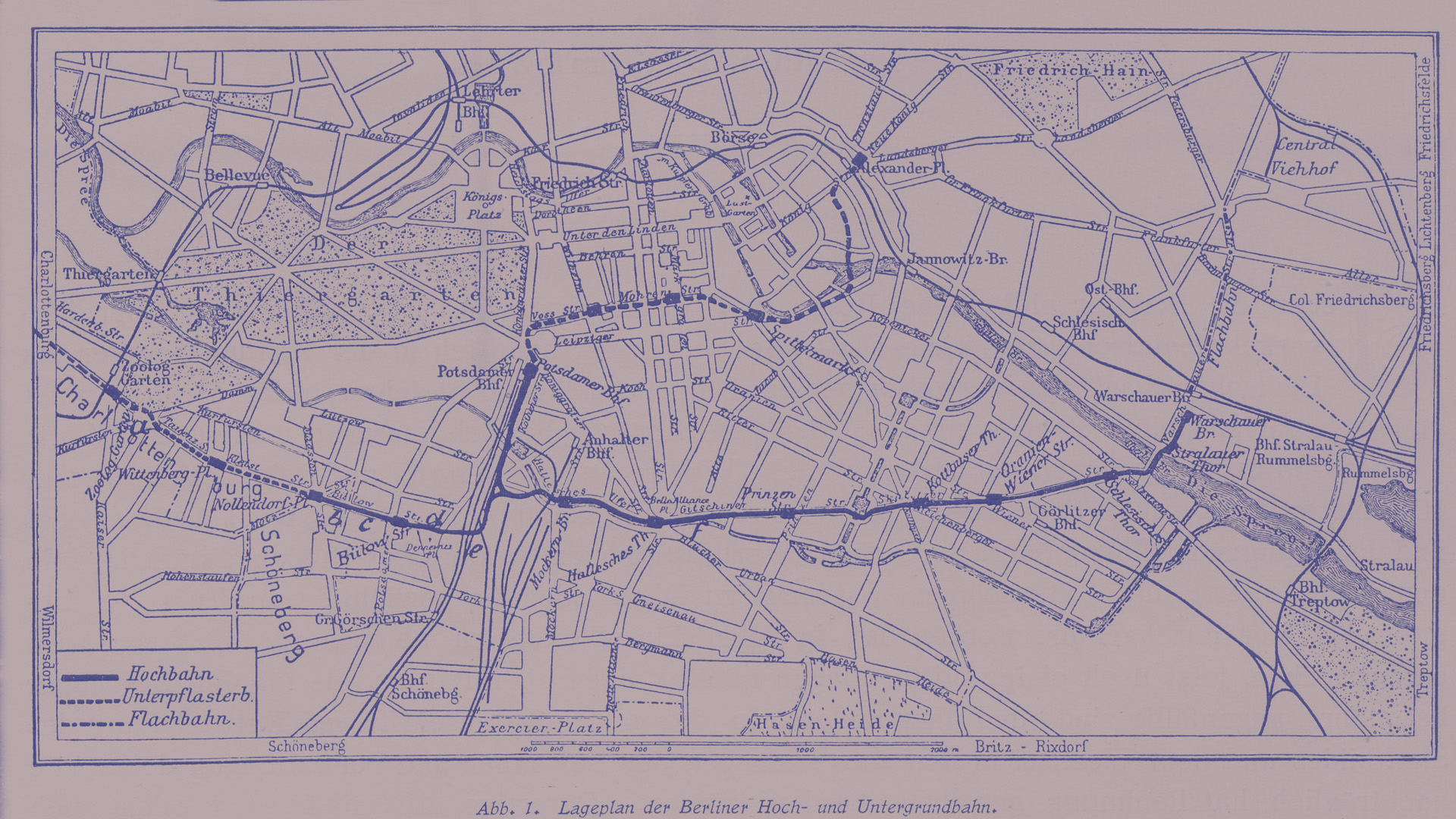

1999 Berlin wieder Regierungssitz!

Erst Jahre nach der Wiedervereinigung wird Berlin wieder echte Hauptstadt

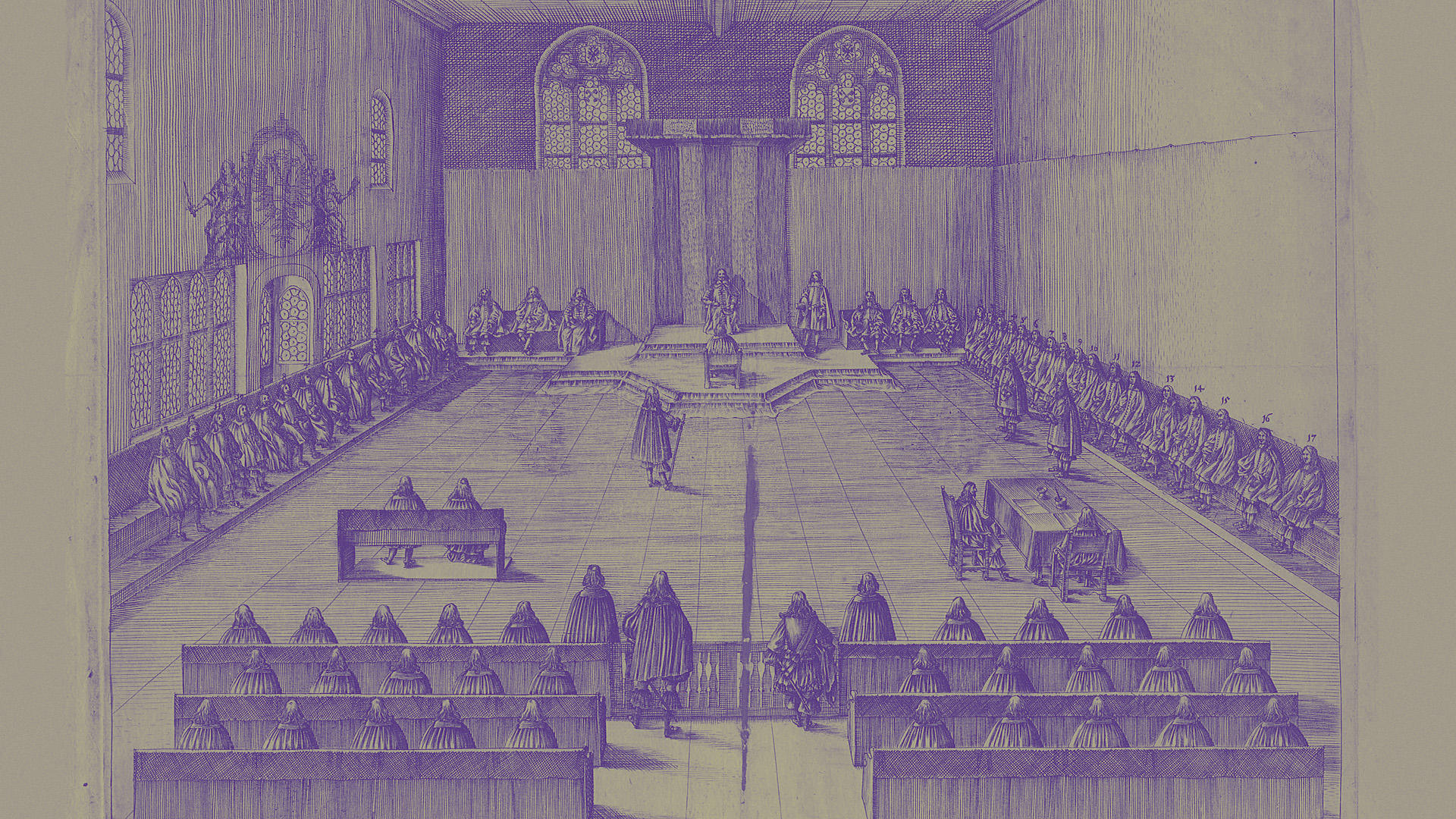

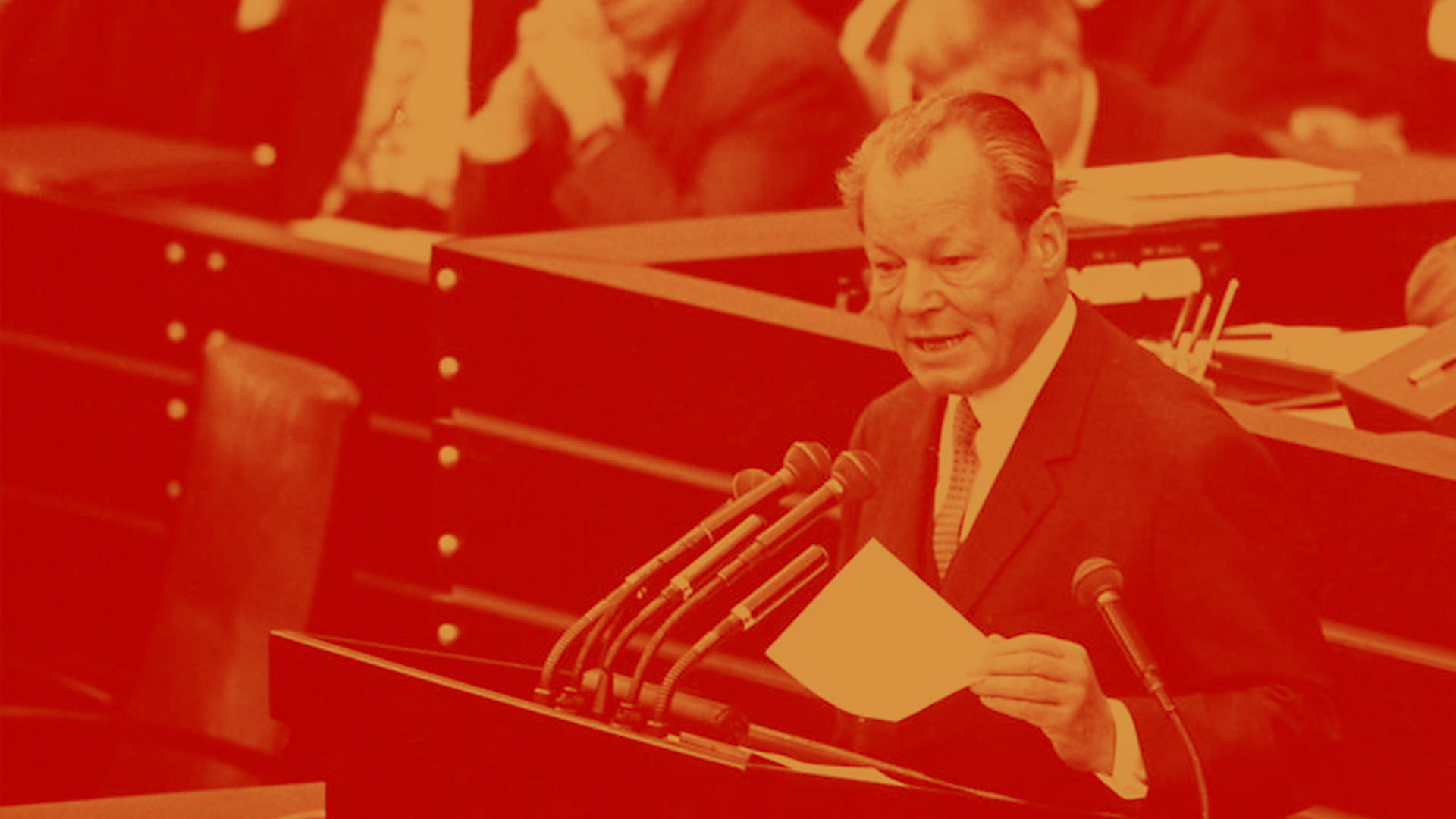

Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrags war Berlin 1990 Bundeshauptstadt Deutschlands erhebliche Widerstände, den Sitz von Regierung und Parlament aus Bonn zu verlegen. Gegen Berlin sprach für viele, dass es das Zentrum des Kaiserreichs und der Nazis gewesen war und somit eher mit Obrigkeitsdenken oder Größenwahn in Verbindung gebracht wurde. Zudem führte man die hohen Umzugskosten an, die in Bonn entfallen würden. Diese eher kleine Stadt verband man dagegen mit Bescheidenheit, einer funktionierenden Demokratie und mit dem Föderalismus. So bedurfte es eines „Hauptstadtbeschlusses“. Der führte Mitte 1991 nach stundenlanger Debatte im Bundestag zu einem knappen Ergebnis führte: Berlin setzte sich mit 338 zu 320 Stimmen durch. Der Bundesrat stimmte zunächst für ein Verbleiben in Bonn, revidierte das aber einige Jahre später.

Es dauerte länger als geplant, bis die Vorbereitungen und Baumaßnahmen den Umzug gestatteten. Am 23. August 1999 nahm Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Arbeit in Berlin auf – im früheren Staatsratsgebäude der DDR, denn das Bundeskanzleramt war noch nicht fertig. Auch die meisten Ministerien und der Bundestag siedelten im selben Jahr in den Osten Deutschlands über. Der Bundesrat folgte im Jahr 2000. Damit befanden sich zehn Jahre nach der Wiedervereinigung die zwei Verfassungsorgane der Exekutive und der Legislative wieder in Berlin.

Über das Deutschlandmuseum

Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte

Das ganze Jahr im Überblick