Der Kaiser fordert rücksichtsloses Durchsetzen bei der deutschen „China-Expedition“

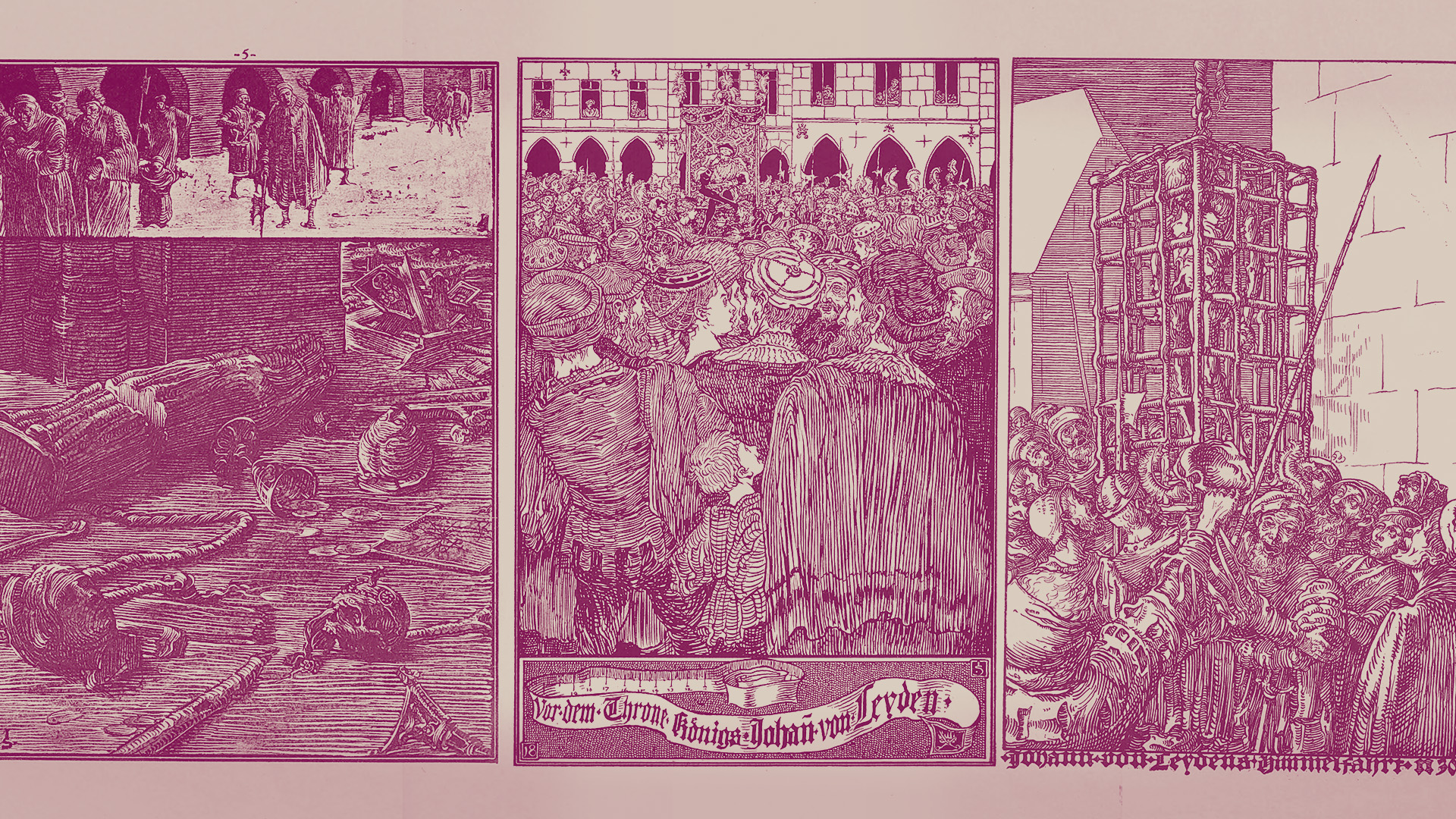

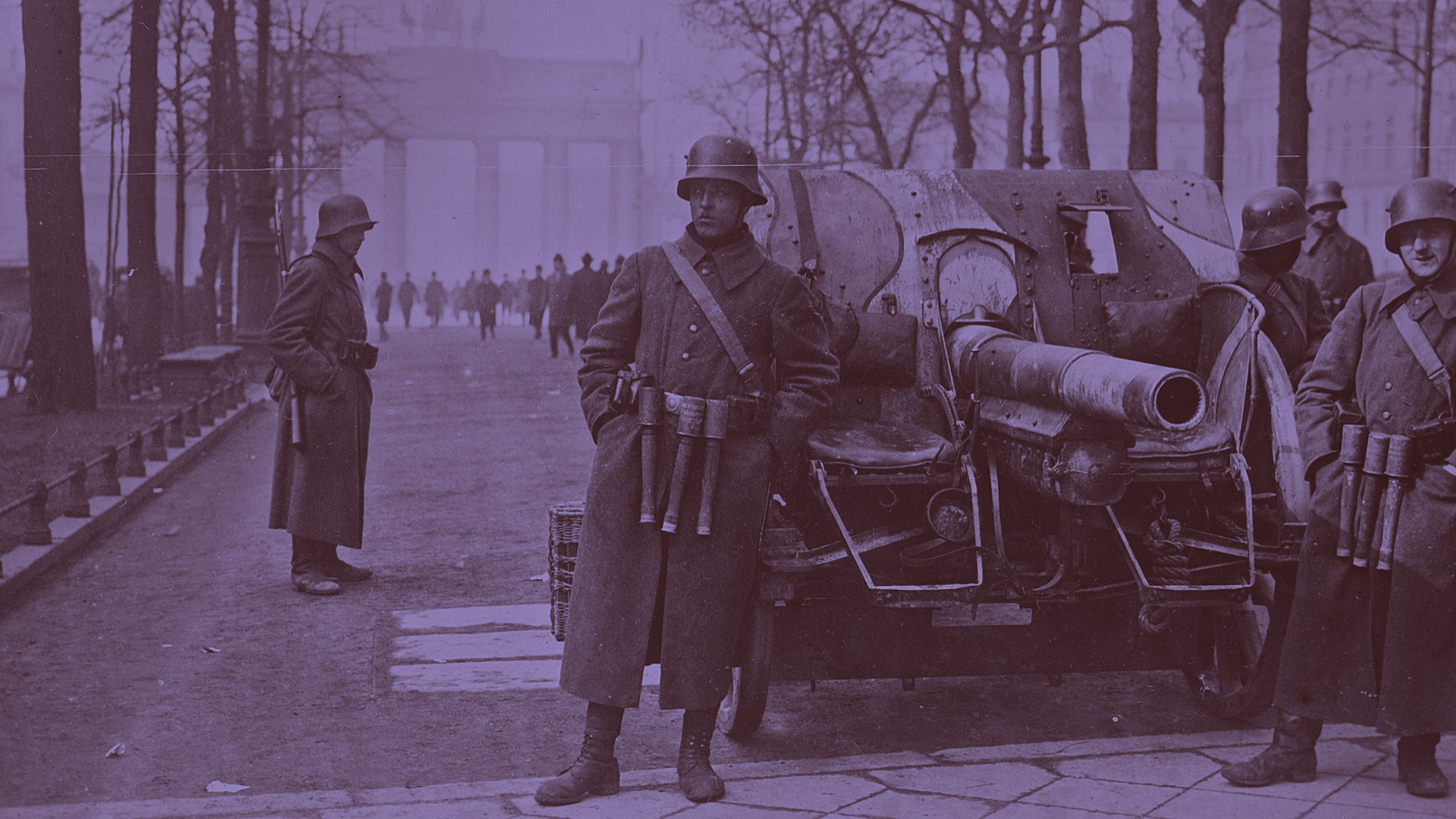

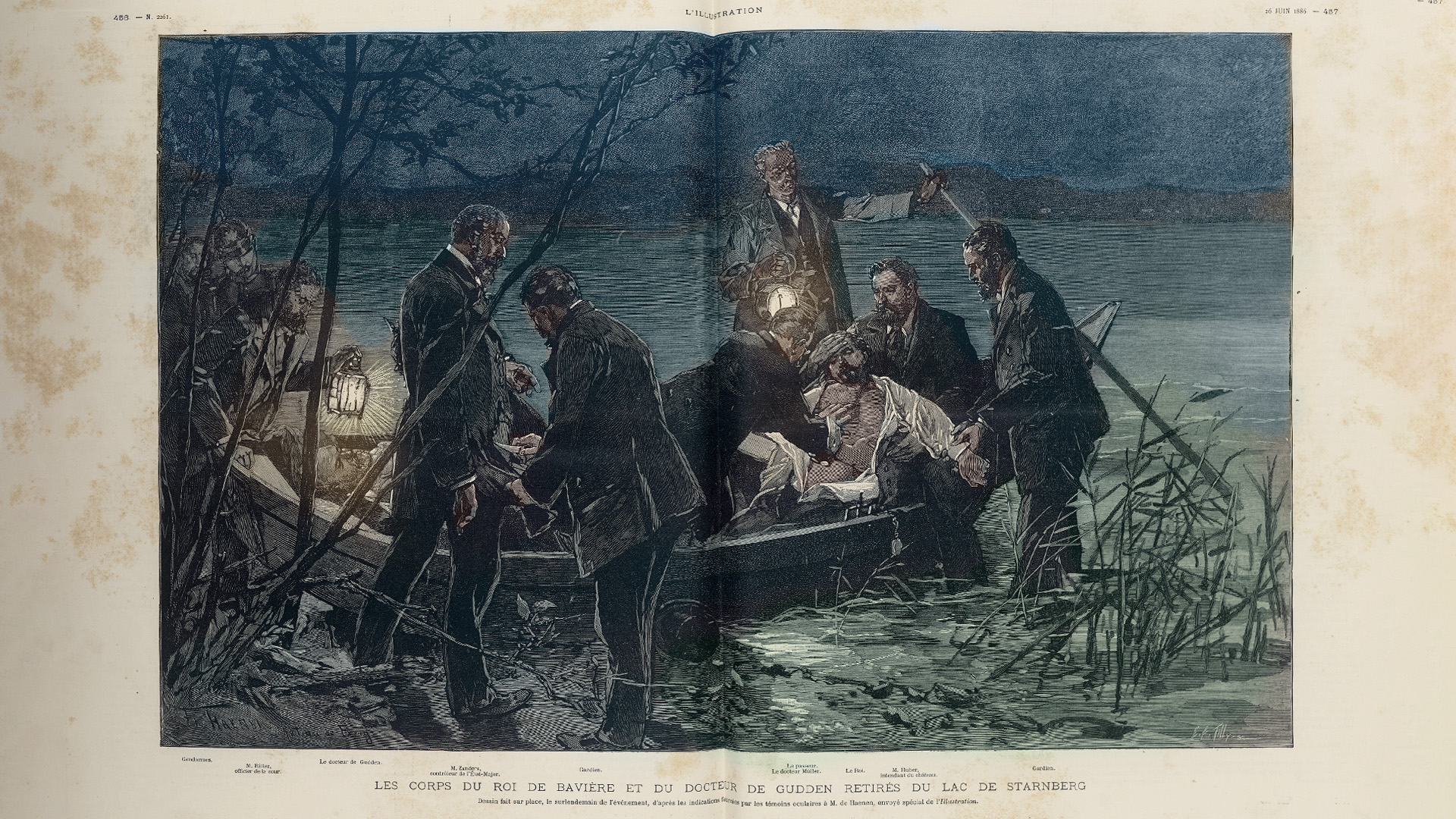

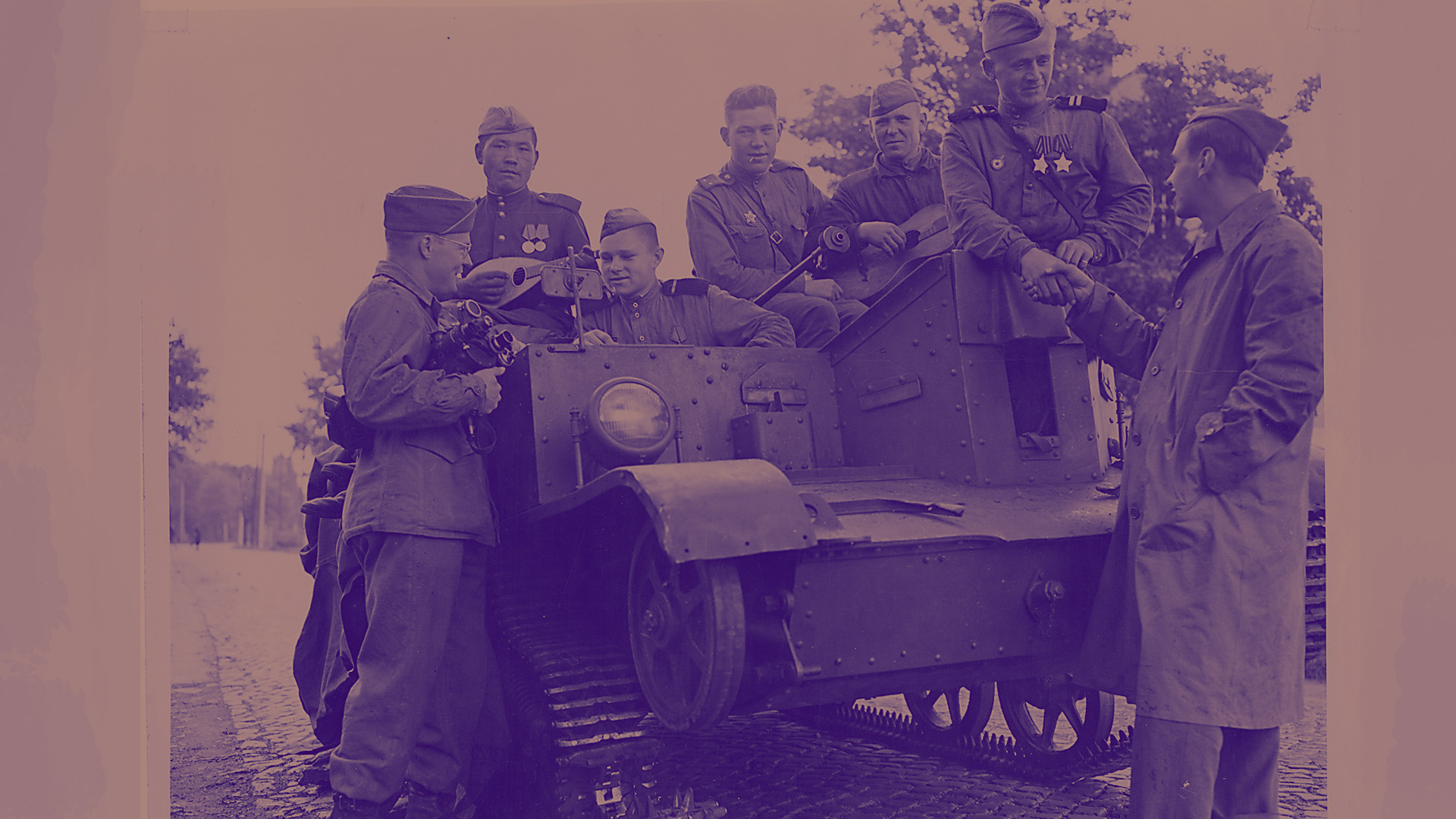

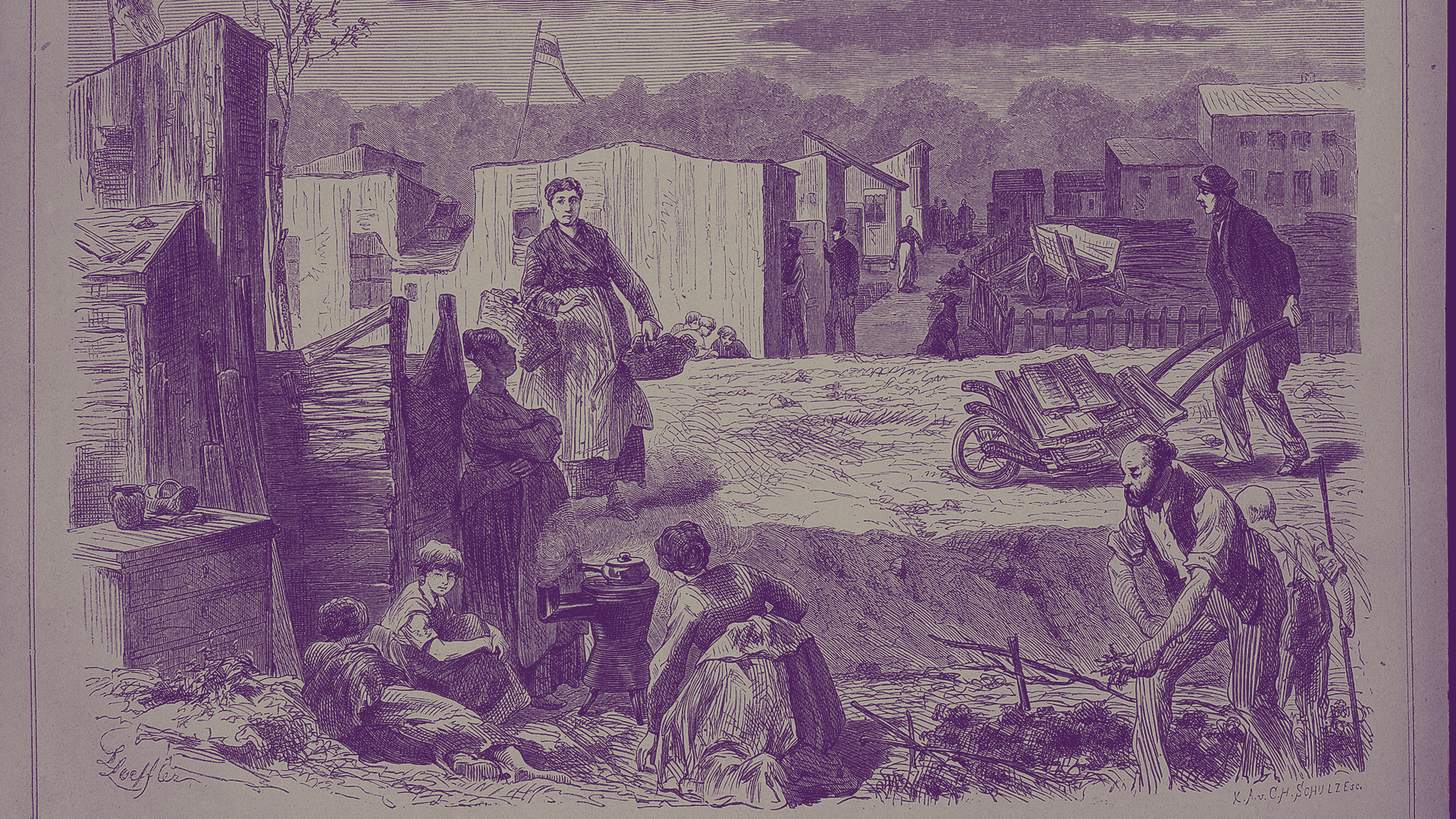

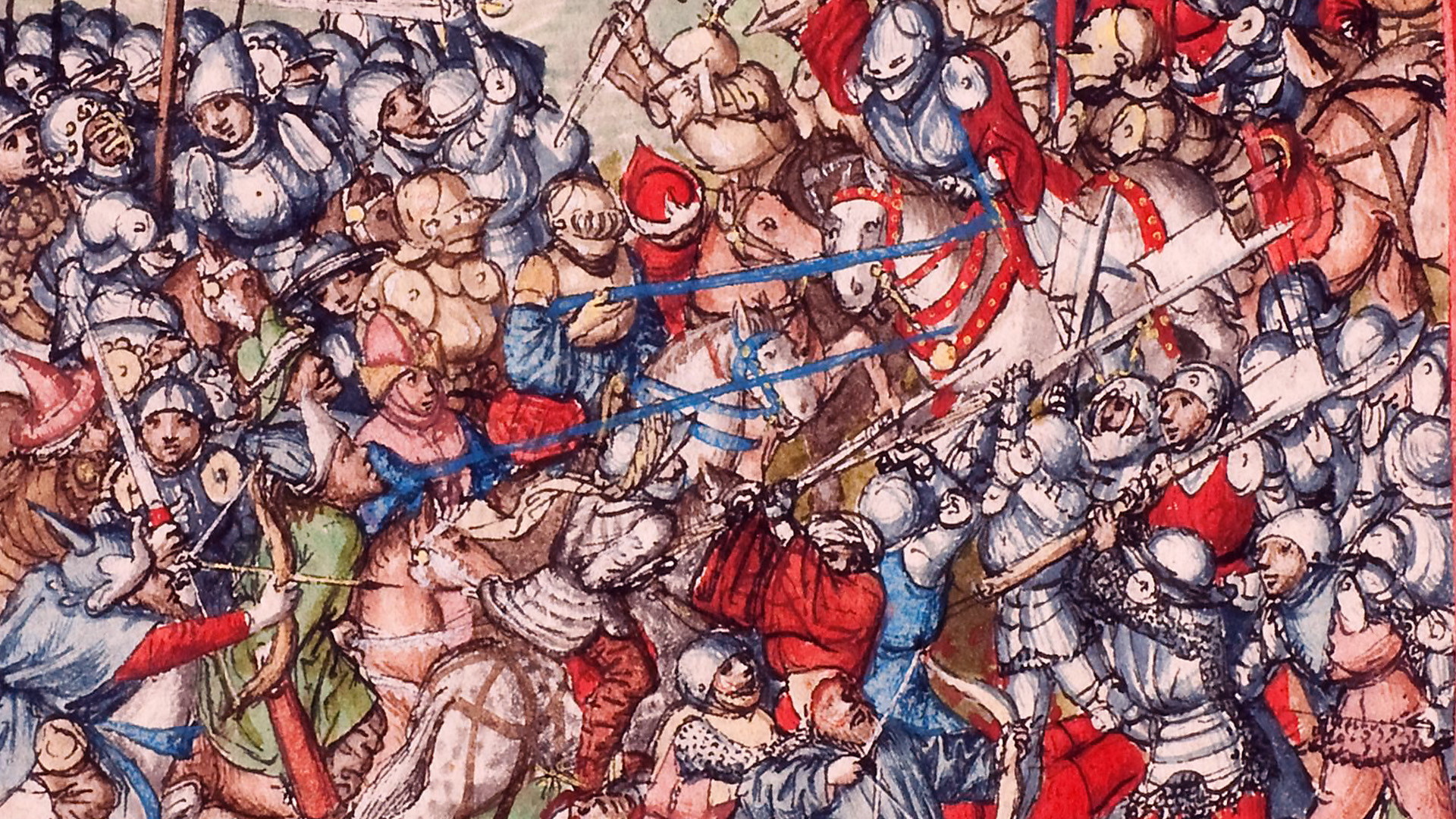

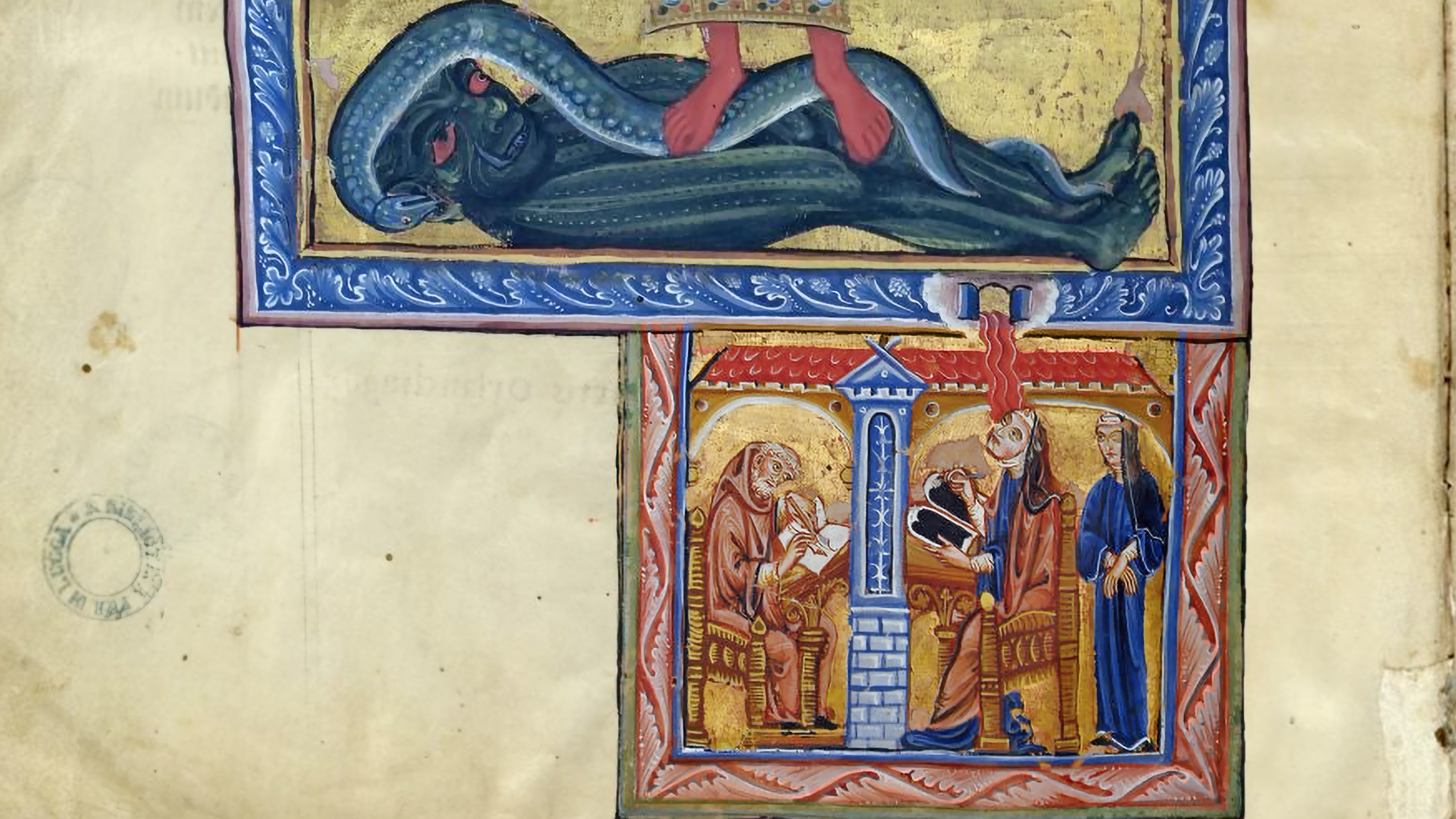

Um 1900 war China als Ganzes nicht Teil eines Kolonialreichs, es gab aber kleinere Kolonien und „Einflusszonen“ von Kolonialmächten, an Deutschland war etwa ein Küstengebiet um die spätere Stadt Tsingtau zwangsverpachtet worden. Der wachsende Einfluss ausländischer Mächte stieß im Land auf Ablehnung, sodass eine religiös-soziale Bewegung immer mehr Zulauf erhielt: Die „Boxer“ hatten ihren Namen von christlichen Missionaren wegen ihrer durchtrainierten Körper erhalten. Sie kämpften mit Schwertern und Gewehren und glaubten, ausländische Waffen könnten ihnen nichts anhaben. Zuerst zerstörten sie in Nordchina Einrichtungen der Fremden und griffen Missionare an. Dann belagerten sie gemeinsam mit chinesischen Regierungstruppen in Peking das Gesandtschaftsviertel, in das viele Ausländer geflohen waren. Dabei wurde auch ein deutscher Diplomat erschossen. Sechs europäische Staaten, darunter Deutschland, die USA sowie Japan beschlossen daraufhin, den Aufstand gemeinsam niederzuschlagen.

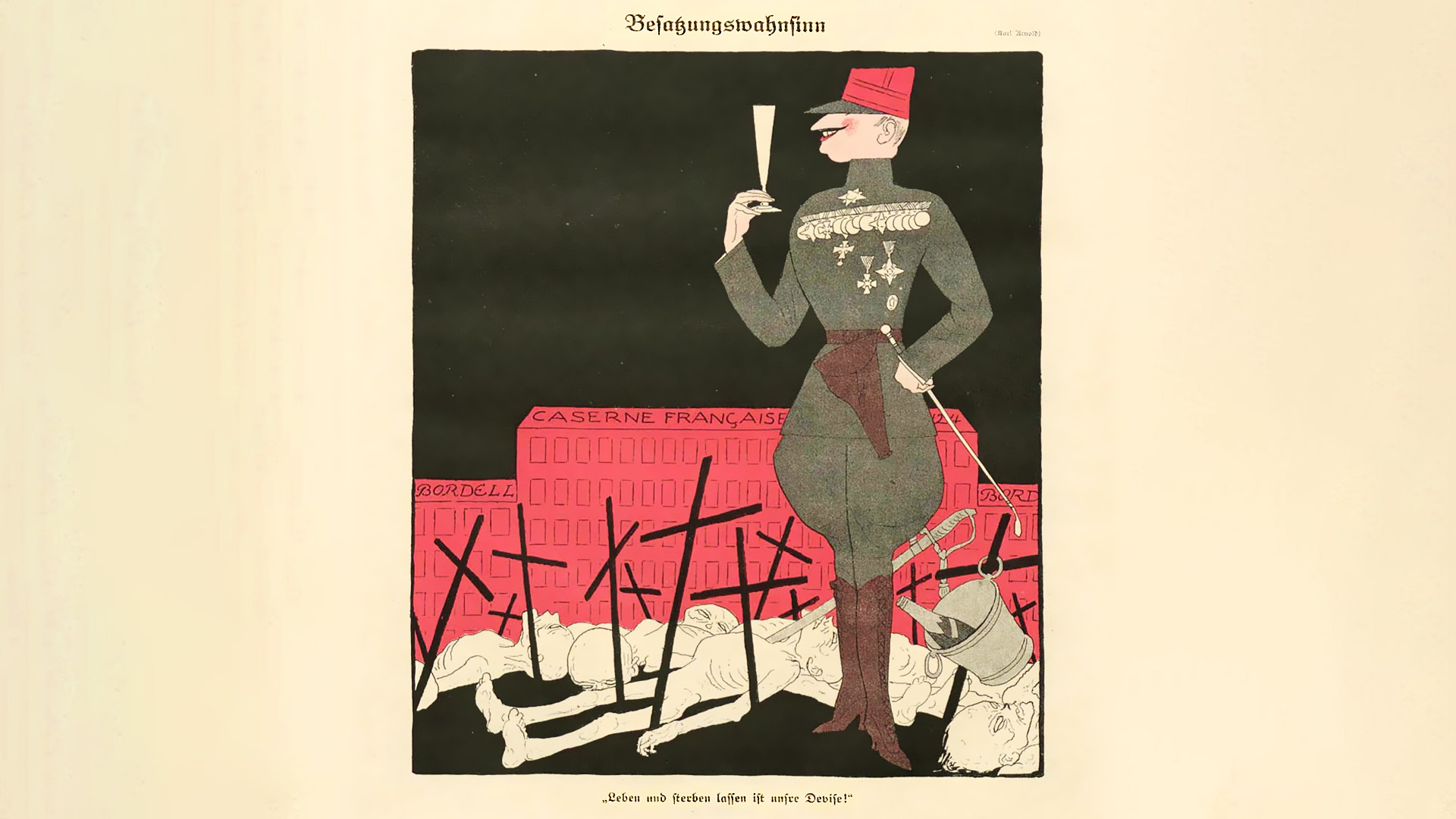

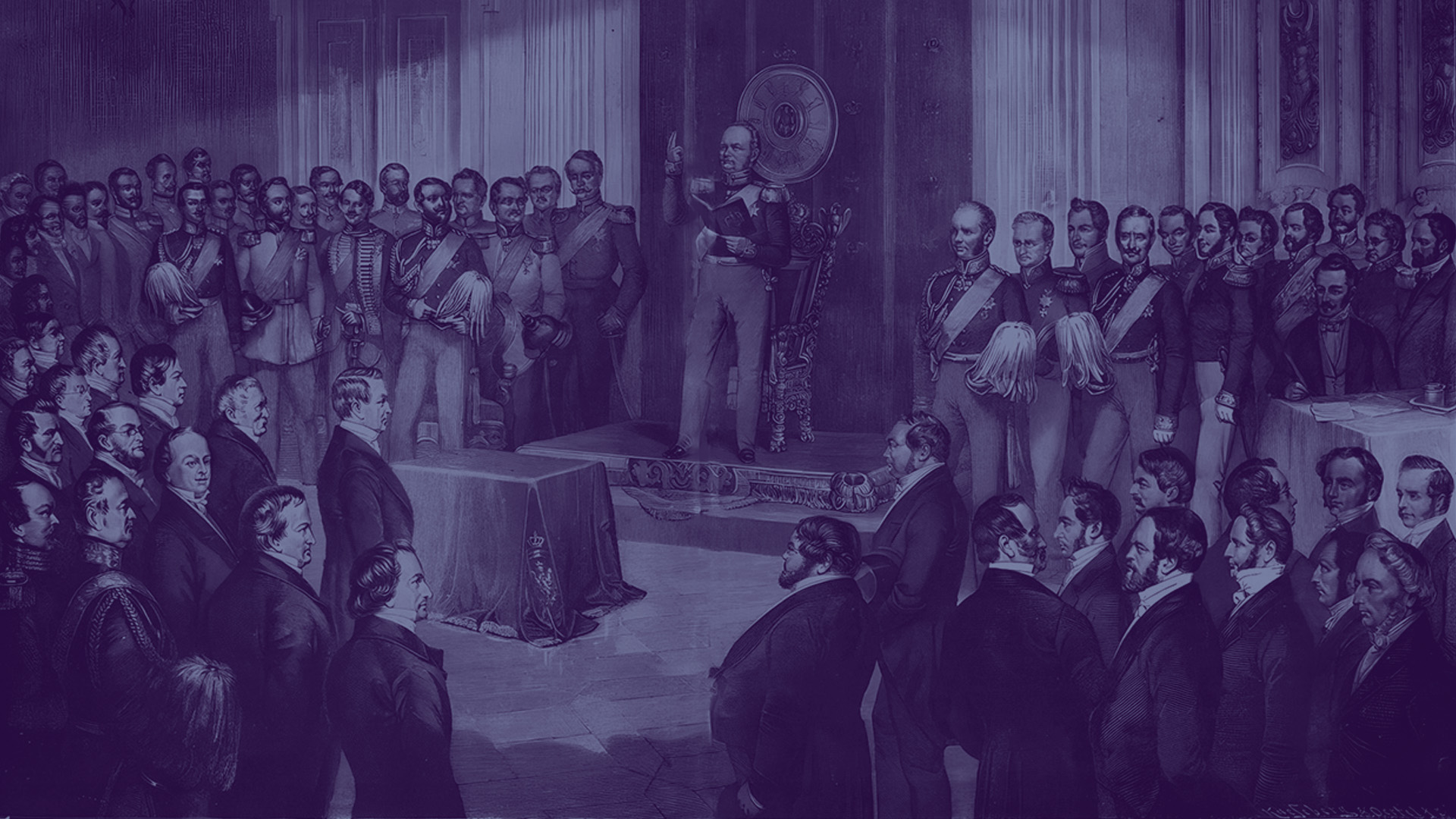

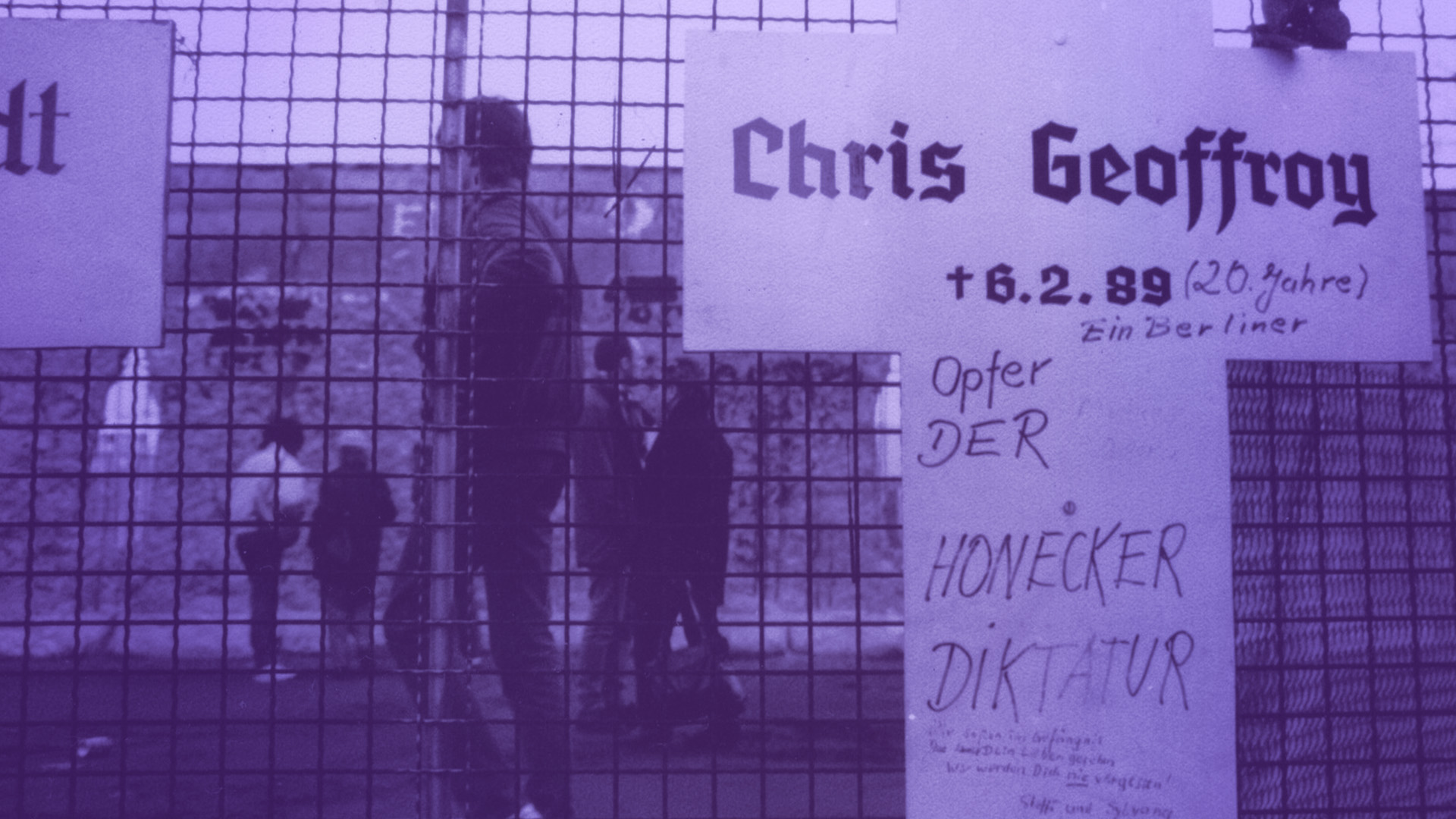

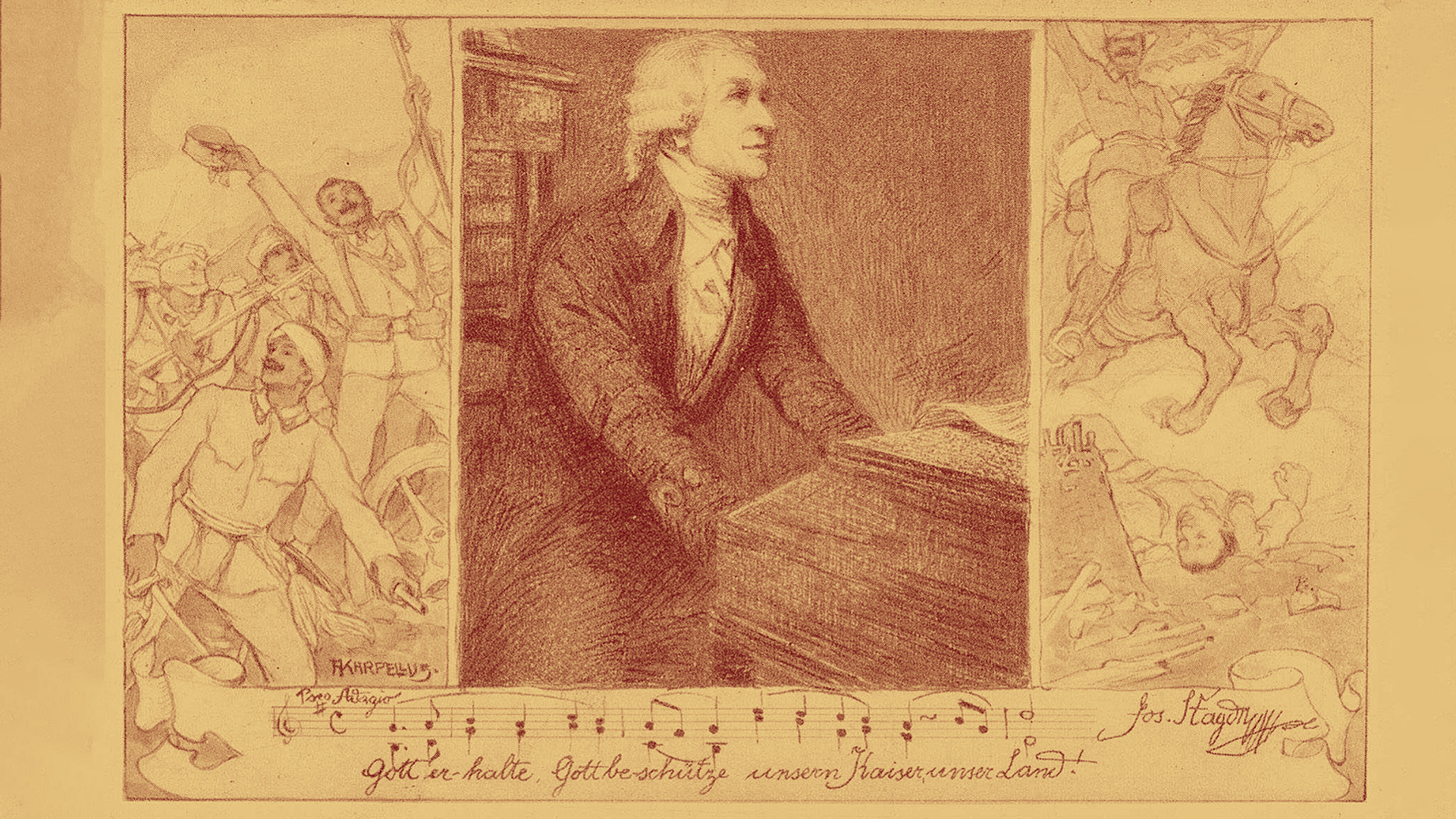

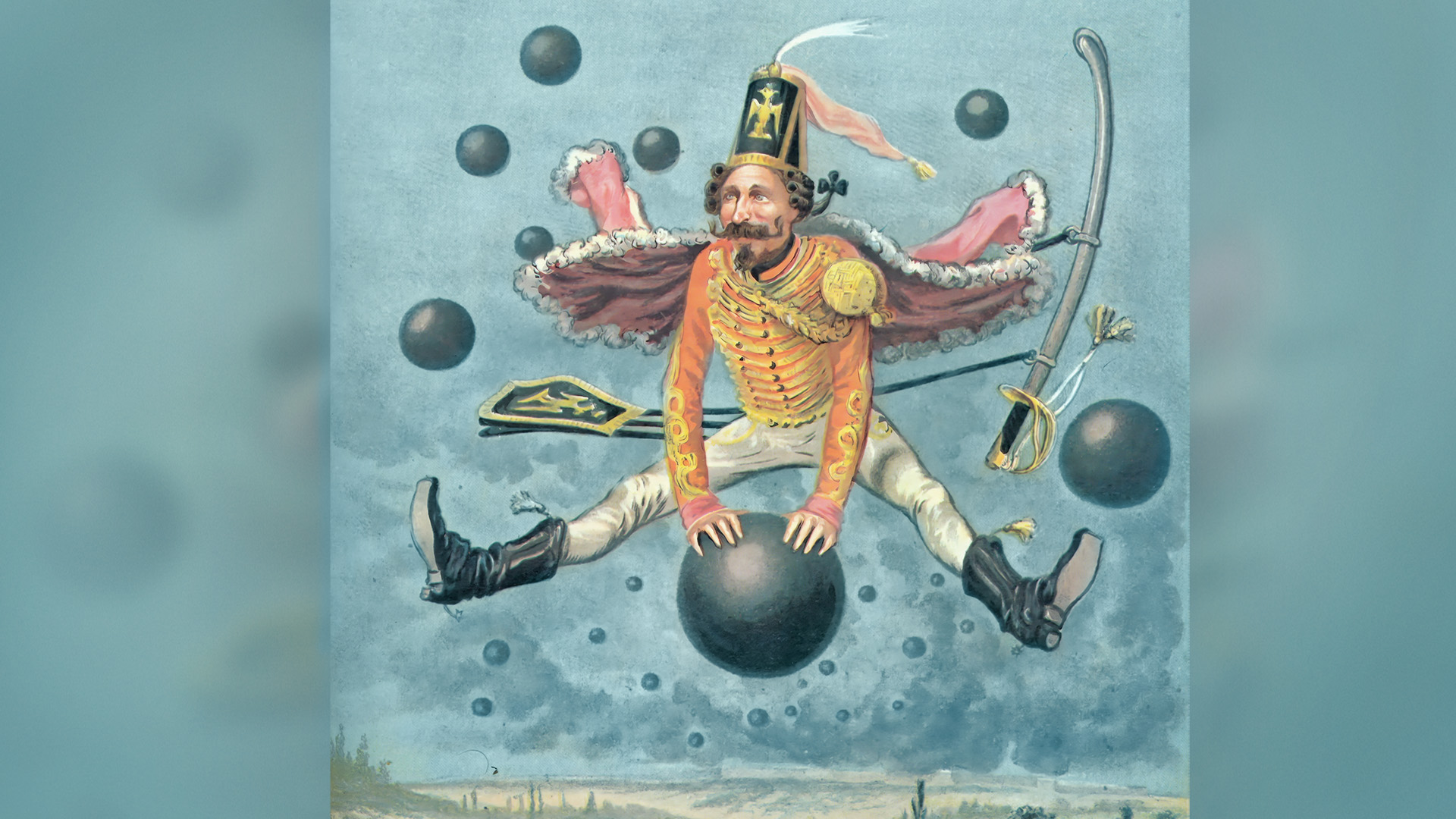

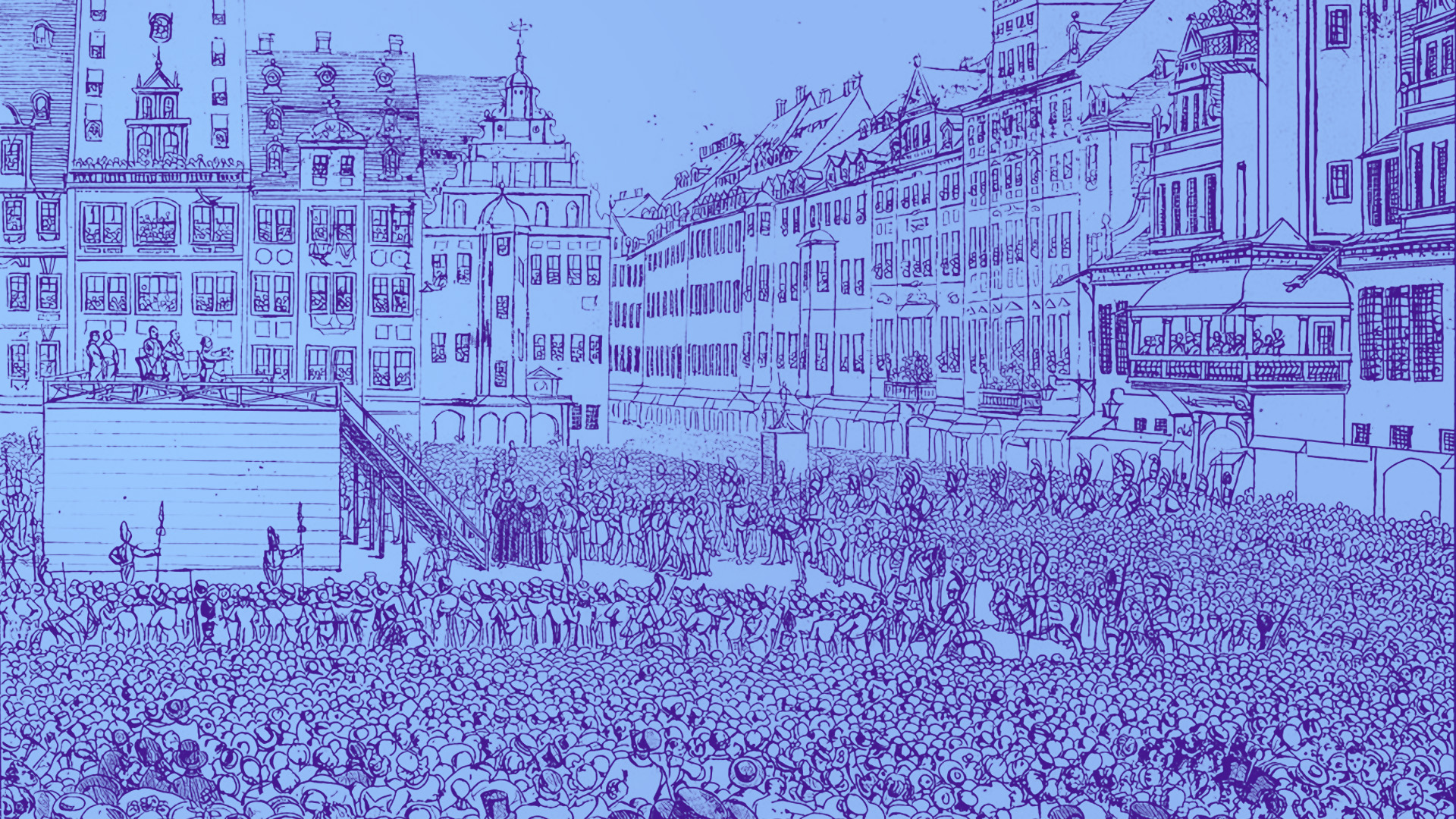

Bei der Verabschiedung des deutschen „Expeditionskorps“ am 27. Juli 1900 in Bremerhaven prahlte Kaiser Wilhelm II. mit der militärischen Schlagkraft Deutschlands. Er forderte die Soldaten auf, in China keine Gefangenen zu machen. Sie sollten dort einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, wie das die Hunnen in Europa gemacht hätten, wo man sich ihrer noch 1000 Jahre später erinnere. Das sollte sicherstellen, „dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel (schief) anzusehen“. Die kaiserliche „Hunnenrede“ erregte weltweit Aufsehen. Nach der Niederschlagung des „Boxeraufstands“ vor allem durch US-Truppen kam es zu Plünderungen durch die fremden Soldaten und einer großen Zahl von Hinrichtungen. China wurden zudem gewaltige Entschädigungszahlungen auferlegt.

Über das Deutschlandmuseum

Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte

Das ganze Jahr im Überblick